考研白日祭(三):恒常的一切,是奇异而漫长的形成

- 2026-01-31 00:30:08

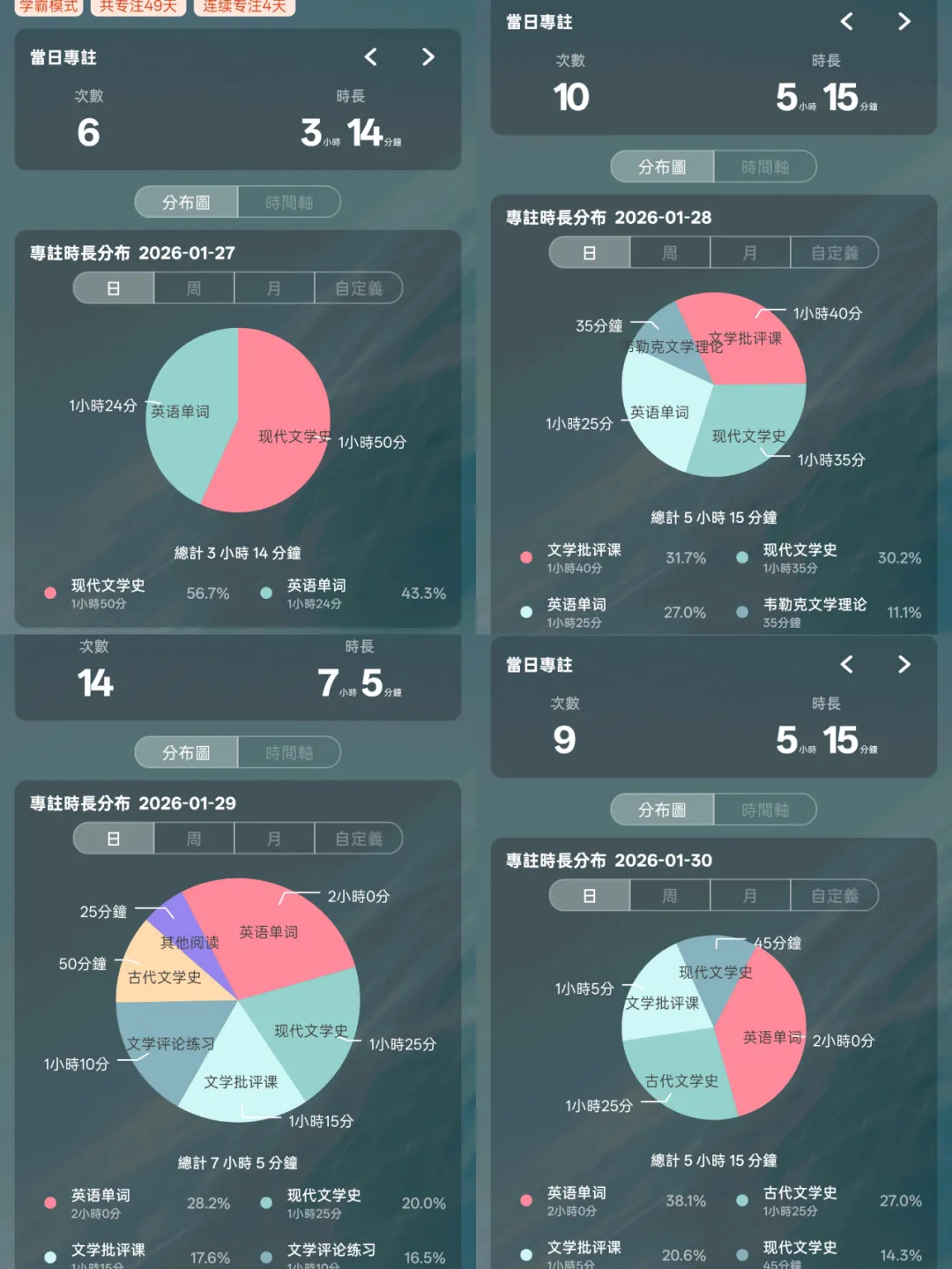

如上所述,我开始记录时间:不管多少,总之找到一种状态。每日的学习还算专注,并且足够快乐;但晚上还是会觉得纠结,好像自己这几年没读什么书,更没读什么专著,上课听来的一点东西也忘完了,实在不具备什么能力。

如果说文学理论让人短暂地拥有上帝视角般的透彻,文学史则是在本身的清晰之下隐藏着一种难以言喻的混乱,因为清晰本身就是一场被制造的幻觉。当陷入一种文化体系之中,或者说从一开始就在其中生长,这会使你很难去思考文化体系本身的“存在”。你不会觉得建构是一种真实,可是文学史叙事外的可能,我们何以知道,我们何以创造?如果从来不存在真实,那么一种文学史就是一种可能——即使重写、重编,不过从一种史成为另一种史。这里边的角色,有的总是屹立不倒,有的则像散沙一样游离于有机整体之外,如港台文学的边缘,如通俗文学的低微,如更多的“重复”被不留情地抛弃……历史如此包容,又如此不留情面。

权利生产知识,权利拥有知识;文学链接广阔的社会现实,文学的原初现场被埋葬地底。写作是传教,写作是载道,写作是宣泄,写作是生产,写作是游戏……写作不过是统称,“文学”的概念本不存在。为了建立一个符合本民族的文学想象的体系,我们用世界风行的当代模式建立起关于祖国的想象。我们用派别的眼光看待文学,我们用连接的方式梳理文学,我们用脉络的形式建构文学。我们在历朝历代杂乱的文字中通通寻找着“明白清楚”与“表情达意”、寻找着“美”、寻找着动人的力量,并把那些符合模式的东西称为文学。恒常的一切,总是在漫长的形成之后才出现在眼前,而现象中有本质、偶然中有必然。

今天重新翻出初一时候破破烂烂的作文本,忽然发现自己在小学与初中的时候写的东西永远是真实的——当我重新带着嘲弄与审视的目光去打量它们时,却惊异地发现所有的事件都无比清晰地存放在我的记忆中,而我也分不清是那时绞尽脑汁寻找生活素材的经历使它们得以成为有力的记忆锚点,还是的素材绝对真实所使然。这时候,温暖和哀伤同时浮上心头了:言语的童稚与粗糙自带着柔和的光晕,露出似乎羞涩的脸庞;而那些直露的抒情与想象,哪怕是失败的、千篇一律的呐喊,却再也不会出现在我的生命中。我看见好友的帮助、老师的宽慰、亲人的温情、陌生人的爱心,且从来都是亲身经历。

于是我用成熟了的心去回望那些“记事”的、流水账般拼凑出来的文字,看见的便是真实的个体,那些留在了回忆中的人和事。是的,哪怕是小学对作文最痛恨、最无助的时候,我也是抱着空白的作文本一遍遍央求着爸爸妈妈为我想些足以写进作文的“趣事”,这是我对那时候最深的印象。我最烦写“童年趣事”,因为我总是找不到童年有何可写——现在看来完全理解,因为那时还处于童年,有太多的“有待发生”;我最常写“包饺子”,因为那个“包饺子”的新年是我自认为最浓墨重彩的,于是这个被盘包浆的素材贯穿了近乎一年。

可是“伪饰”的到来,究竟发生在可写什么阶段,这是普遍的,还是和个人有关?这个疑问依然盘踞在脑海。难道从孩童的视角来看,书写身边与真实就是一种天然的“文学观”?不对,那不过是记事,可是记事为什么要编造?编造对虚构的要求,到底算是什么?另一个问题则在于:为什么在小学和初中的初期,作文对词句的要求是主要的?或许这也是语言学中语言习得的一环,比如先学会“成功地造句”(即较好地运用词汇、组织句子、讲明白事情之类),再学习逻辑性思考的表达(这便是议论文了);还是说,基础教育中优先考虑的东西是最重要的那一部分,反映了将“文学”归于重文辞的、浪漫化的一种心理趋向,而这种趋向又在这样的过程中蔓延到更多人的心里?

似乎有些把记录学习过程与复盘的地方,变成我的思考的记录了。晚安!